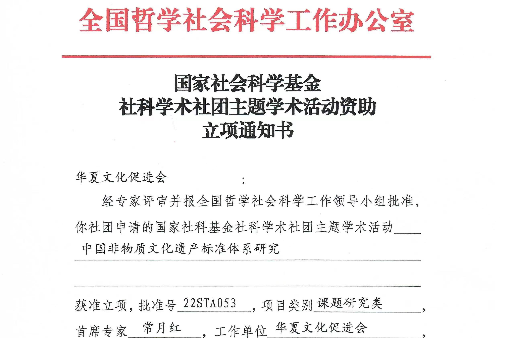

中国非物质文化遗产标准体系研究,是由华夏文化促进会于2022年申报获批的一项国家社会科学基金项目,项目批准编号:22STA053。旨在探索并构建面向中国非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护、传承与发展的系统化标准体系。课题首席专家为常月红,参与团队成员来自多家科研机构和文化单位。通过整理现行标准与政策、梳理典型案例与实践经验,该研究尝试搭建一套兼具可操作性与普适性的非遗标准化理论框架。

二、研究背景

近年来,随着中国在文化遗产保护领域投入力度不断加大,非遗保护逐渐由抢救性保护向系统性、规范化保护转变。然而,不同地区、不同部门在非遗项目保护与传承过程中,往往缺乏统一、明晰的标准与执行机制,容易出现碎片化和不一致的情况。因而,建立一套针对非遗项目的多层级、全流程标准体系通用框架,对当代非遗事业的可持续发展具有重要意义。

三、主要内容

按照联合国教科文组织及国内相关法律法规规定,对非遗项目进行人类非遗、国家级、省级、市级及县区级的分级管理,并根据类型民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗等进行细分研究。

包括调研标准、翻译标准、认定标准、传承标准、保护标准以及针对不同工艺或材料的技术标准等,为非遗项目保护与传承提供全方位规范。

从国家标准、行业标准、地方标准、团体标准,到企业标准等,构成彼此配套、彼此衔接的综合性标准体系。

研究中提出并采用了同心圆式的理论通用框架:从最核心的“非遗对象本体”出发,逐层延伸至“分级管理”“功能标准”“标准层级与实施主体”,旨在为不同类型、不同规模的非遗项目制定统一路径,并可根据各地特色和项目需求灵活拓展。

四、研究团队

本项目由华夏文化促进会申报并组织实施,首席专家为华夏文化促进会副会长、标准化技术委员会主任兼非物质文化遗产分会会长常月红。团队成员包括:

李宏复 研究员 中国艺术研究院艺术人类学研究所

安 夙 策展人 清华大学艺术博物馆

苏 旭 参 赞 文化和旅游部国际交流与合作局

崔荣荣 教 授 浙江理工大学服装学院

叶洪光 教 授 武汉纺织大学服装学院

孙舜尧 教 授 湖南师范大学工程与设计学院

刘晓蓉 教 授 云南民族大学艺术学院

牛 犁 教 授 江南大学设计学院

等,涵盖文化人类学、博物馆学、传统工艺学、社会学等多个领域。五、意义与影响

通过构建科学、系统的标准体系,为政府部门、研究机构、社会组织等在非遗保护与传承工作中提供统一指引。

在标准化规范下,既能尊重非遗原真性,又能为项目在数字化、文旅融合等方面留出灵活空间,让非遗在当代社会获得新的发展动力。

标准体系的建立可让更多人了解并参与非遗的保护与传承,实现从专业领域到公众层面的认同和互动。

借助标准化管理,可推动非遗资源与相关文化产业的有机结合,既保障文化本体价值,又促进地域经济与文化消费升级。