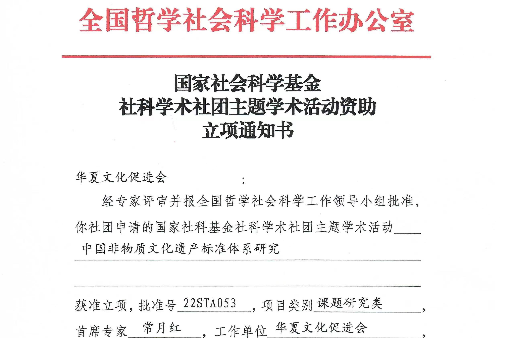

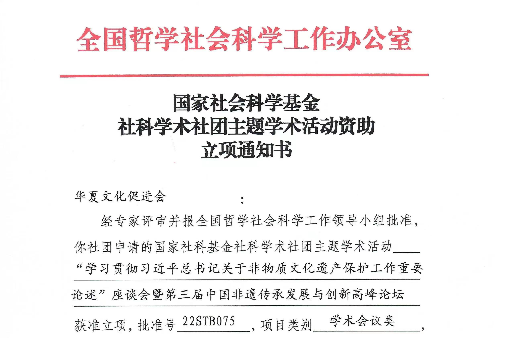

近日,由华夏文化促进会主办的“学习贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作重要论述”座谈会暨第三届中国非遗传承发展与创新高峰论坛“古文物修复技艺”专场,在北京798艺术区举行,该学术活动为国家社会科学基金资助项目,活动由论坛委员会委员、中国文物交流中心唐卡修复室主任王瑞主持。

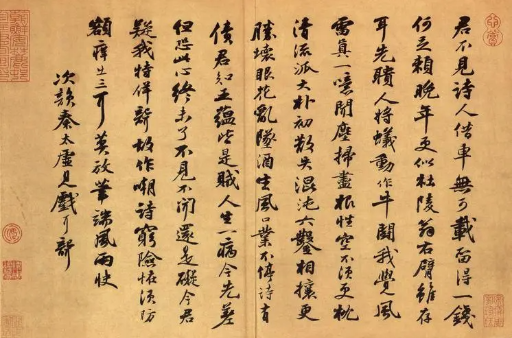

古文物修复技艺专场旨在通过唐卡修复成果的展览,修复技术和修复材料展示,唐卡保护案例分析,唐卡修复与保护成果交流等内容,探索新时代该领域标准建立的路径及人才培养模式。

论坛主席、华夏文化促进会非遗分会会长常月红在致辞中指出,古文物是中华民族文化和文明的载体,古文物修复技艺是我国非遗传统技艺中重要的组成部分,着力做好古文物修复这项工作,能提升国家形象、展现对文化遗产保护的重视和实力,对文明传承有着非常重要的意义。

山西大学雕塑系世界遗产研究中心王般般研究员认为通过溯源河西走廊早期佛教美术的主要元素,能了解多元文化交融的历史变迁脉络,有助于提升对修复对象的宏观认知。

北京止观博物馆副馆长柏漫林研究员,分析比对了中外唐卡的馆藏状况、展览模式,认为必须要珍视目前的馆藏古唐卡、系统展开修复工作、革新目前的展览方式,让公众通过看展提升对文化遗产保护的认知。

故宫博物院王允丽研究员,分享了丝织品类唐卡的具体修复案例,列举了修复古文物的最小干预、可逆性、保护性、材料和方法适应性,以及记录和传播等基本原则,认为让古文物“有尊严地活下去”很重要。

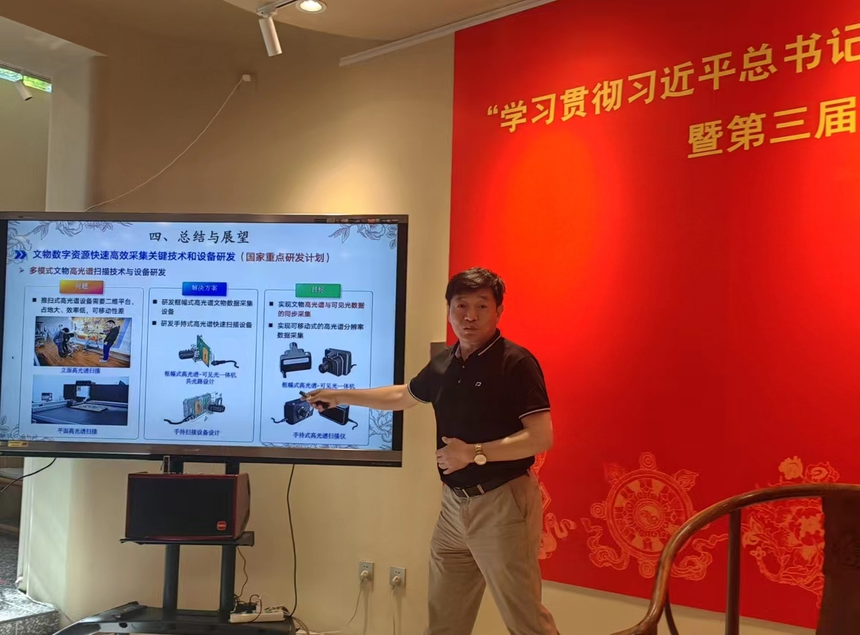

中国遥感委员会副主席张立福认为高光谱解析技术,高光谱遥感技术、高光谱无损检测技术等在文物保护中有不可替代的优势和作用,要积极推进智能化、数字化、移动化技术,让科技在古文物修复中发挥重要作用。

唐卡裱装技艺非遗传承人杨宏,以在一线修复古唐卡实践经历,分享了修复用材料选择的独门技巧。

北京科技大学教授郭宏认为,建立古文物修复的标准规范非常重要,并具体以现有的文物保护标准规范为例,分析了制定标准的具体内容和程序。

论坛秘书长、清华大学艺术博物馆安夙,讲述了清华大学艺术博物馆38幅古唐卡修复的详细过程,认为目前古唐卡要展开抢救式的修复保护,以标准的建立促进修复方式上台阶,以人才的培养推动技艺的传帮带。

中国文物交流中心原副主任赵古山回顾了近些年来在艰苦条件下举办的各种文物国内国际展览,认为历史文物承载着中华文明,展开保护工作至关重要。认为古唐卡的保存急需古唐卡修复的各类技术人员合力,在多种环境、材质、以及不同放置的方式中寻找出更加完善、科学、合理的保存方法。

古唐卡修复师王雪亭,分析了当前古唐卡预防性保护现状,由于作品材料、作品面世时间和环境等各种因素交织影响,认为重新对古唐卡固色已经迫在眉睫。

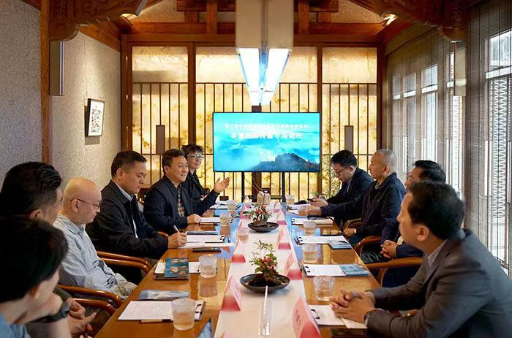

王瑞在总结时,分享了和世界各国古文物顶级修复机构和一流修复师展开交流的情况,认为中国古文物修复水平正在奋起直追,希望通过加强修复技术交流、传承技艺共享等方式,推动行业整体修复水平的快速提升。“修复标准的建立、科技手段的融入、行业人才的系统培养,相信古文物修复技艺会进入规范、科学,可持续发展的快车道”,他满怀期待说。

最后,由华夏文化促进会非遗分会会长常月红,中国文物交流中心唐卡修复室主任王瑞、清华大学艺术博物馆馆员安夙为新成立的“唐卡修复标准研究中心”举行了揭牌仪式。

据悉,该中心的成立旨在展开唐卡修复标准的研究和该领域修复人才的培养。