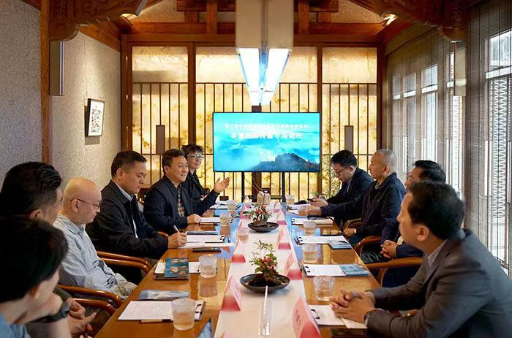

近日,第四届中国非遗传承发展与创新高峰论坛木版年画专场在天津举行。本次专场以中国木版年画的整体视野为出发点,聚焦杨柳青、桃花坞、凤翔、朱仙镇、杨家埠等多个主要年画流派,深入探讨其文化内涵、传承路径与创新思路,邀请了来自高校、研究机构、文化单位等领域的专家学者和非遗传承人,就木版年画的文化内涵、传承路径和创新思路展开深入交流与研讨。本次专场由华夏文化促进会、天津杨柳青画社共同主办,天津美术学院提供学术支持,天津王树村民间美术研究中心担任策划,吸引了社会各界广泛关注。论坛开幕式由华夏文化促进会非遗分会副会长、清华大学艺术博物馆策展人安夙主持。

论坛主席、华夏文化促进会副会长常月红在开幕致辞中指出,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录,为保护与创新中国传统文化提供了全新的契机。在这一背景下,举办木版年画专场意义非凡。常月红强调,应充分挖掘非遗的多重价值,通过完善标准体系、创新传播与活化路径,做到守正创新,进一步推动木版年画从技艺传承迈向高质量发展。

天津市文化和旅游局二级巡视员马庆余表示,非遗是人类智慧的结晶,保护与创新既具有历史意义,也符合时代需求。本次专场聚焦木版年画的学术与实践,为传承与发展提供了新路径。他强调,天津在非遗保护方面成果显著,杨柳青木版年画的国际影响力在逐步提升,呼吁社会各界共同推动非遗保护与文化复兴。

天津美术学院院长邱志杰在致辞中强调将木版年画的历史传承、当代题材与数字化技术有机结合,是推动非遗守正创新的关键路径,正积极引导师生以杨柳青年画等传统技艺为基础,创作反映当代社会与城市风貌的新题材作品,并通过融合人工智能与数字媒体等新技术手段,在多元领域探索木版年画的现代化表达与传播方式。天津美术学院科研处副处长王中谋阐述了天津美术学院成立人工智能艺术学院的背景与意义,认为在艺术与科技融合、非遗数字化、艺术教育现代化等方面的探索,将对杨柳青木版年画等本地非遗项目的保护和创新产生深远影响。

天津市出版传媒集团副总编张纪欣认为,杨柳青木版年画不仅是天津文化的亮丽名片,也是非遗保护的重要代表。年画的传承与创新离不开工艺实践与出版传播的结合,通过工艺标准化和出版成果,推动民间艺术焕发新生命力。

杨柳青木版年画国家级代表性传承人王文达回顾了本人60多年的从艺历程,是年画抢救和保护历史的见证人。他呼吁年轻一代要承担起责任,以知识与实践推动杨柳青年画的研究与发展。“劳动光荣、知识崇高”,他以此勉励青年人积极参与到非遗的传承和创新中来。

安夙在主持开幕式时强调,木版年画作为非遗的重要组成部分,承载着中华文化的视觉记忆与民俗智慧。本次论坛邀请了来自各领域的专家学者,就各流派木版年画的文化演变、技艺传承、发展路径以及数字化保护等议题展开深度交流与研讨。期待通过这样一个结合理论与实践的平台,与会者能够相互借鉴,推动不同流派和项目之间的融合创新,进一步彰显木版年画的独特价值与时代活力。天津市文化和旅游局非遗处处长宗成灵、清华大学艺术博物馆典藏部主任潘旭辉、北京画院理论研究部副研究员张楠、清华大学美术学院社会美育研究所高登科、中华世纪坛数字馆副馆长王昭祎、天津博物馆书画研究部策展人韩小赫、北京风雅颂文化传媒公司编辑部主任陈爱儿、清华大学美术学院教授贾玺增、珠海古元美术馆馆长刘春潮等来自全国的专家学者参加了研讨。

作为论坛专场活动重要组成部分,由姜彦文策划的“功同六籍-杨柳青年画历史故事展览”备受关注。此次展览从天津杨柳青年画博物馆收藏中精选了23件套古版年画,将持续至2025年2月21日。展览分为神话传说、先秦至秦汉、魏晋南北朝、隋唐至明清四个部分,涵盖牛郎织女、封神榜、三国演义、杨家将等众多传统故事,让观众从杨柳青年画的独特视角重温中国历史与民间文化。

现场,天津杨柳青画社成员现场向与会专家和观众演示了勾、刻、印、绘等木版年画传统技艺,不少参观者驻足观看,场面热烈。