非遗传承保护的关键在何处?如何为非遗创新更好地赋能?2019年12月12日上午,“论非遗辉煌成就 展非遗美好未来——中国非遗传承与创新发展高峰论坛”在北京友谊宾馆隆重举行。200余位来自相关领域的专家学者、非遗传承人以及从业人士齐聚一堂,共同为非遗发展建言献策,成为这个岁末非遗领域的一大盛事。

此次论坛由中国商报社、中国收藏杂志社、中国商业创新大会组委会主办,华夏文化促进会非物质文化遗产分会协办。

“中国商报社旗下的《中国收藏》杂志,创刊至今20年时间里,进行过各种各样的采访、宣传和报道,始终和非遗中的传统美术、传统技艺等类别密切相关,一直为非遗保护与传承鼓与呼。其次,近年来,国家十分重视非遗的保护与传承,并投入了大量的人力、物力与财力。可以说,这项工作利在当代、功在千秋。非遗不仅需要保护与传承,还需要通过市场和商业的力量,用创新的方法让它发扬光大。”中国商报社社长兼总编辑徐舰在致辞中表示。

中国工艺美术协会副理事长王山从2012年至2016年,担任世界手工艺理事会执行主席。这几年中,他与联合国教科文组织相关官员及非遗工作者进行了广泛的探讨,探索非遗保护、传承与创新发展的若干问题。他在致辞中呼吁,非遗的传承与保护需要全社会广为关注,当中最重要的是教育。“在新的历史时期,文化是其表,教育是其本,现在很多业界同仁和大师、传承人已经有了足够的自信、自强,更为迫切需要的是文化的自觉,而且应当存留于社会的方方面面。”王山说。

非遗是中华民族传统优秀文化的重要组成部分,其传承、保护、发展关系到民族文化血脉的追续,对于增强文化自信、增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要作用。人民日报海外版原编委刘鲁燕在致辞中表示,我国已进入后工业时代,信息化时代,要不断赋予非遗以新时代的内涵和现代表达方式,增强非遗活力,使非遗中含有的中华民族文化基因与当代文化相适应,与现代社会相协调。“非遗的保护和利用是相辅相成的,我们应该围绕非遗开发出受大众欢迎的优质文化产品,把非遗的内涵更好的融入生产、生活,在获取经济效益的同时获取社会效益。”

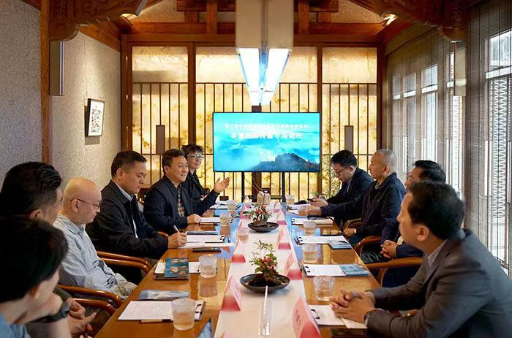

此次活动分为嘉宾演讲、圆桌论坛、颁奖典礼等环节。其中,圆桌论坛以“为非遗赋能创新方法”、“非遗文化传播与创新”为主题。无论是嘉宾演讲还是圆桌论坛,可谓“大咖”云集。不少嘉宾都是长期关注非遗领域,并有着丰富一线工作经验的专家学者以及资深人士。他们围绕传承与创新的主线,以亲身的经验和体会出发,从不同的角度阐述了各自的观点,既生动形象又干货满满。他们的妙语连珠,一波又一波地带动着现场气氛,令听众直呼受益匪浅。

目前,中国入选联合国教科文组织非遗名录名册的共有40个项目,总数位居世界第一。作为中国常驻联合国教科文组织原文化官员、巴黎中国文化中心原主任,苏旭与听众分享了中国获得这一瞩目成绩的过程。据他介绍,在联合国教科文组织非遗名录名册前十位的排名中,中国遥遥领先,日本、韩国才20多项,其他国家也只有十余项。“中国的非遗保护工作在世界上占有重要位置,为世界非遗保护工作做出了重要贡献。”苏旭说道。

值得一提的是,非遗保护和利用应该相辅相成,不能顾此失彼,这是与会人士相当重视的方面。中国艺术研究院研究员、建筑艺术研究所所长、国家非物质文化遗产专家委员会委员刘托表示,市场性保护是一种有效的方式。从严格意义上说,所有非遗门类都是一种产品,应该尊重产品的生产规律。但在保护过程中,针对每一种类型,市场性保护有不同的方式。比如营造技艺的保护便可以注入新的方式——衍生品开发,从而让保护回归生活,回归社会。

与此同时,让非遗“活起来”,在日常生活中占据更重要的地位、扮演更重要的角色、起到更重要的作用,是非遗未来发展的方向。这一点也成为了与会人士的普遍共识。“以人为本,人才是创新的根基。”中国作协书记处原书记兼《文艺报》总编辑金坚范建议在非遗创新的同时,应加强知识产权保护。

中国艺术研究院发展战略研究中心研究员侯样祥近年来在中国美术馆策划美术展览十余次,关于非遗保护,他也有着自己独到的见解。侯样祥认为站在长远的角度考虑,博物馆和市场是非遗传承的两条出路,“传不下去的,就进博物馆。大家不要害怕非遗进博物馆,能进博物馆的都是精品。能传下去的,靠的都是市场” 。

中国艺术研究院的李宏复研究员则从空间文化的理论高度,结合她遍访中国各种类刺绣地区的实践所得,包括各个少数民族的刺绣,阐述了从技艺到传承、从文化的特点到市场现状,给听众展示了一个关于刺绣艺术的画卷。

来自中国艺术研究院工艺美术研究所的吴南副研究员认为将传统手工艺通过简单扩大再生产直接向文化创意产业转型具有较大的局限性。但是,通过非遗的文化路径却能够将提供给文化创意之用的精神层面资源进行充分挖掘,能够完成传统手工艺向文化创意产业的间接转型。

在圆桌论坛环节,来自中国艺术研究院戏曲研究所的詹怡萍研究员、中国艺术研究院工艺美术所牟晓林老师、清华大学艺术博物馆的安夙老师、中华女子学院的朱利峰老师以及其他国家级非遗项目代表性传承人等一起就用创新方法为非遗赋能、及非遗创新传播等主题进行了探讨,气氛热烈。

继嘉宾演讲和圆桌论坛之后,隆重的颁奖环节更是将活动现场气氛推向了高潮。“非遗传承新锐人物奖”“非遗传承先锋模范人物奖”“非遗传承功勋模范人物奖”。

此次颁发的三大奖项,是表彰近年来为中国非遗传承与创新做出卓越成绩的个人,从创新性、可持续性、社会效益、经济效益、国内外交流、及获得社会荣誉等方面进行了评估。他们中既有为传承而始终坚守的非遗大师,也有为非遗保护与传承注入理论依据的专家学者,还有不断创新方式推进非遗创新发展和国际传播的资深人士,更有充满创意的新一代非遗人。

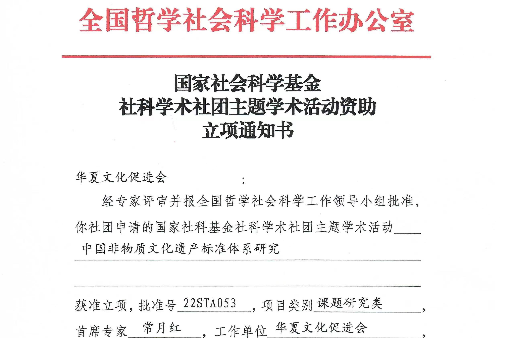

来自于非遗不同领域的娘本(热贡唐卡制作技艺)、秦玉峰(中药阿胶制作技艺)、侯样祥(非遗文化战略研究)、苏旭(中国驻联合国教科文组织文化官员)、刘托(建筑艺术营造技艺理论研究)、蔡水况(漆线雕技艺)、关庆维(同仁堂中医药文化)、李宏复(刺绣艺术研究)、常月红(紫砂壶制作技艺)等50位在非遗领域作出卓越成绩的人士获得了非遗传承功勋模范人物奖,是该领域最高奖项。