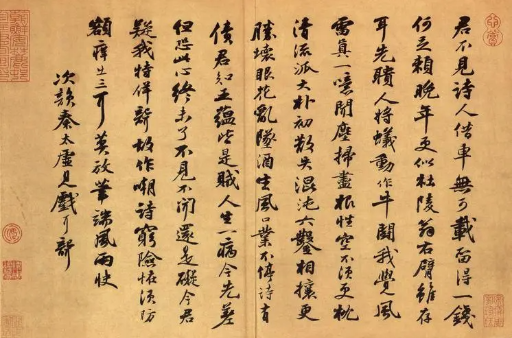

“这是我爷爷郎绍安在1930年做的《司马光砸缸》,它的大小与我们日常使用的纸杯差不多,4个人物都在‘纸杯’大小的空间里完成。它是我爷爷21岁时完成的作品。”日前,在中央民族大学举办的“文化遗产法治论坛之非物质文化遗产保护跨学科对话”学术研讨会上,国家级非物质文化遗产北京“面人郎”第三代传承人郎佳子彧介绍着北京“面人郎”的数字化成果。

通过会场的大屏,面人《司马光砸缸》栩栩如生地展现在众人面前。“这是目前我家保存时间最长的作品。非遗作品受制于材料等原因往往有物理寿命,子孙后代有可能会失去观赏这些作品的机会。”郎佳子彧说。如今,非遗数字化技术提供了很好的解决方案。2023年初,在国家非物质文化遗产保护专项资金的资助下,郎佳子彧带领团队开始了“面人郎”的数字化探索。

郎佳子彧介绍,他们通过3D建模等方式,将作品进行数字化存储。现场,郎佳子彧还展现了《司马光砸缸》作品的3D扫描模型,公众可以从各个角度观察作品的细节。“只要数据在,作品就能保存下去,还可以通过更多移动端口让更多人欣赏这些作品。”郎佳子彧说。

除了数字化存储外,郎佳子彧还对非遗数字化的应用场景作了进一步考量。2023年举办的“百年散步——面人郎家族艺术展”,结合数字化技术展现了“面人郎”的百年变迁。郎佳子彧发现,非遗数字化后,有诸多应用场景被年轻人接受并喜欢,满足了年轻人的生活习惯和审美方式。

声音的记录也是非遗数字化的重要内容。华玲(北京)文化科技有限公司联合创始人翟绍华在工作和调查中发现,民间文学作为非遗分类的一大项,保护传承现状堪忧。很多经典的民间文学故事没有被保存记录,很多经典的非遗民间文学项目缺乏整理搜集人、讲述传承人。为此,翟绍华率领团队创建了“拾遗听69”微信公众号平台,以“故事讲述音频+图文”的形式,将经典的民间文学故事记录、保存下来。

据了解,自2022年“拾遗听69”微信公众号平台创办以来,已发布了近700篇民间文学故事,并获得北京市16个区的非物质文化遗产保护中心支持,发布的传说故事已覆盖北京市12个区。故事涵盖《八达岭长城传说》《潭柘寺传说》等17项非遗民间文学故事。翟绍华介绍:“我们还将故事的音频在喜马拉雅、懒人听书、荔枝FM、蜻蜓FM等平台同步发布。”

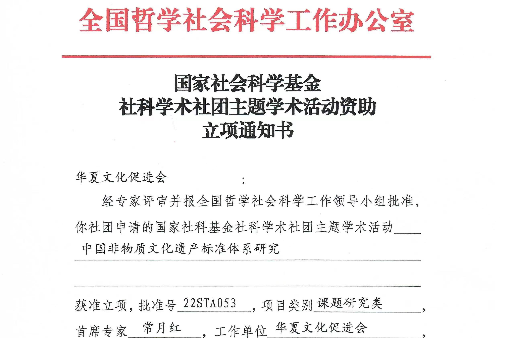

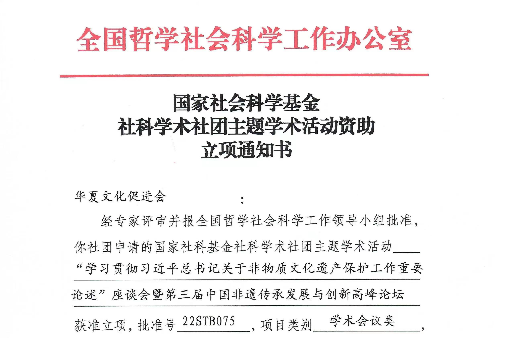

非遗的数字化发展离不开政府的推动。2023年8月,文化和旅游部批准发布了我国首个非物质文化遗产领域的文化行业系列标准《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》,自此非遗数字化实现了有“标”可依。该标准明确了非遗数字资源采集和著录的总体要求,规定了十大门类(民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗)非遗代表性项目数字资源采集方案编制、采集实施、资源著录方面的业务要求和技术要求,共11部分。在各个部分中,明确了“采集什么”“怎样采集”“如何著录”等,具有很精确的指导作用。“该标准的发布,让我们对非遗保护未来如何开展,如何保护其真实性、完整性有了更具像的认识。”中央民族大学法学院讲师胡姗辰说。

在华夏文化促进会非物质文化遗产分会会长常月红看来,目前,我国非遗数字化工作提高了非遗的可及性和普及性,通过线上展览和数字博物馆等平台,让公众更容易接触和了解非遗;提升了非遗的保护和记录效率,精准记录和存储项目细节,防止知识和技艺的丢失;提供了非遗的创新途径,还帮助非遗项目开发新的商业模式。

目前,非遗数字化尚处于起步阶段。常月红建议,数字化过程中要重视保持非遗的原汁原味和延续其文化内涵,防止过度商业化或失真。同时,加强技术和资源的普及,以确保各地区,尤其是偏远地区能够获得必要的技术和资源支持,以实现有效数字化。此外,需要加强版权保护,确保其合法权益得到尊重和保护。

摘自《中国文化报》2024-01-23(记者 李荣坤)

图片来源:国家级非物质文化遗产北京“面人郎”第三代传承人郎佳子彧作品《三英战吕布》