人民日报海外版:“进入新世纪,特别是党的十八大以来,我国兴起了保护非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的热潮。中国的非遗保护工作不是孤芳自赏,而是积极融入到国际非遗保护工作当中,并发挥着重要作用。”中国常驻联合国教科文组织原文化官员苏旭说。

“越是底蕴深厚的东西,在创新方面越会面临更多的挑战。非遗的创新必须以传承为基础,没有传承的创新,是没有根基的;我们也必须坚持守正创新,没有创新,非遗就没有生命力。”中国商业联合会副会长徐舰说。

非遗如何守正创新?非遗保护工作如何更好地进行?专业人士和普通人能起到什么样的作用?2020年12月11日,第二届中国非遗传承与创新发展高峰论坛在北京举办,与会人士围绕相关问题展开了研讨和交流。

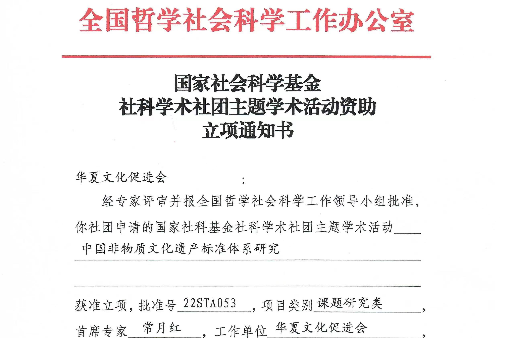

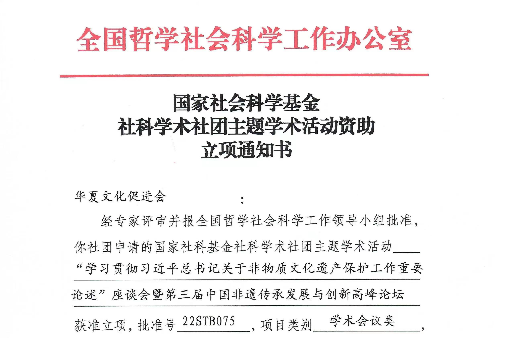

这次活动由中国商报社、中国收藏杂志社主办,华夏文化促进会非物质文化遗产分会等单位协办。

非遗生存空间不断扩大

“2001年,昆曲被联合国教科文组织列入‘人类口头和非物质遗产代表作’。当时,国人脑海中非遗的概念是模糊的。如今,这一概念已经在中国落地生根,非遗保护与传承工作遍地开花。”中国艺术研究院戏曲研究所研究员毛小雨说。

“我们的昆曲申报世界级非遗时,全国只有大约600位昆曲人,有时候戏演到一半,观众就跑没了。申遗成功后,昆曲引起了全社会的重视,在北大百年讲堂的演出,竟然火爆到一票难求!”中国艺术研究院戏曲研究所原所长王安奎说,如今昆曲的生存环境比20年前有了非常大的改善。文化和旅游部的调查结果表明,全国348个戏曲剧种,绝大部分已列入各级非遗保护名录,列入国家级非遗保护名录的就有200多个。

王安奎认为,每项非遗都有自己的特点,非遗保护工作必须根据这些特点进行。就戏曲艺术而言,首先要把剧目、表演、配乐、唱腔里有特点、有价值的东西挖掘出来;其次,戏曲等非遗不能是静态的,要在传承中发展;再次,不能脱离时代、脱离观众,戏曲虽然要进行商业化的公演,但不能等同于一般商品。

深入挖掘非遗的特点和价值,一直是非遗保护工作的重点。学术型纪念馆在这方面提供了解决思路,梅兰芳纪念馆传承梅派艺术的方式极具示范作用。“我们的工作主要分为3个方面:一是文献的征集和整理;二是理论和体系的建设,我们精心研究梅兰芳艺术体系及相关文献,创办了《梅兰芳学刊》;三是把梅派艺术与古琴艺术进行跨界融合,在北京和海外进行了演出和展示。我们还开办了公益性讲座‘兰芳讲坛’和一些普及性的展览。”梅兰芳纪念馆馆长刘祯说。

推动非遗融入生活

“在坚持保护传统技艺的基础上,黎族传统纺染织绣技艺已培育出政府指导、公司研发、织女生产的‘公司+作坊+农户’产学研一体化的市场模式,生产出耳环、围巾、裙子、桌旗、靠垫、壁挂等一系列极具现代生活气息的产品。”论坛嘉宾、海南大学副教授、黎族传统纺染织绣研究专家孙海兰告诉笔者,一些织女能够利用抖音等平台发布、出售自己的黎锦织品,自发培育多元化的黎锦市场,助力地方脱贫。

2006年,黎族纺织技艺被列入国家级非遗名录。来自大自然的黎锦图案与色彩、纺染织绣的纯手工工艺,再加上丰富独特的黎族文化,使黎锦吸引了海南岛内外设计团队的目光。近年来,拥有近3000年历史的黎锦成为时尚秀场的宠儿。

“非遗与当代设计的关系就是源与流的关系。”中国艺术研究院美术研究所研究员刘佳认为,应该为优秀传统文化赋予更多时代特色,使其更贴近百姓生活。比如,可以提取经典传统的视觉原色,经过再设计,实现视觉艺术的现代转变。这些现代设计可以应用到产品设计、视觉传达设计、室内设计、数字媒体设计等方方面面。

“非遗传承与保护最终的目的应该是让‘非物质文化’不再仅仅是‘遗产’,而是真正融入我们的生活。”中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员牟晓林说,应该提高非遗的时尚性和审美格调等,让更广泛的消费群体尤其是年轻消费群体更了解非遗,更认同其文化价值和商业价值。

专业群体守护非遗

“相比传统技艺,还有一些少数民族的集体记忆和价值观保存在口头文本里,而且有多种表现方式。”国家图书馆馆员刘东亮介绍,基于不同的表现形式,国家图书馆总结了4种工作方法:一、加大作品典藏,记录存储文本内容;二、进行人类学记录,保存重大传统仪式的完整流程;三、对传承人相关情况进行完整的记录,还原或构建文化社群;四、图书馆与其他科研机构和媒体合作,进行影像记录和文献收集。比如,为了记录人数较少的普米族的相关情况,他们找到一位普米族老人,他会讲30多个本民族的传统故事,国家图书馆进行了采集。

非遗的守正创新也离不开媒体人的支持。“创刊20年来,《中国收藏》见证了我国非遗传承和保护的历程。古琴入选世界非遗名录后,我们做了特别策划,邀请制琴大师、藏琴大家、古琴音乐家与我们一起挖掘古琴背后的历史文化。我们杂志每期都有一个特别策划,其中很多是有关非遗的。我们用文字的力量守护着非遗。”中国收藏杂志社社长陈念说。

中国艺术研究院研究员李宏复强调,我国的非遗传承和保护工作离不开非遗研究专家、传承人,更离不开基层的非遗工作人员,他们共同构成落实我国非遗政策的基本体系。参加论坛的各界人士一致认为,社会各界一起努力,一定会把中华民族优秀传统文化传承下去。(来源:人民日报海外版)