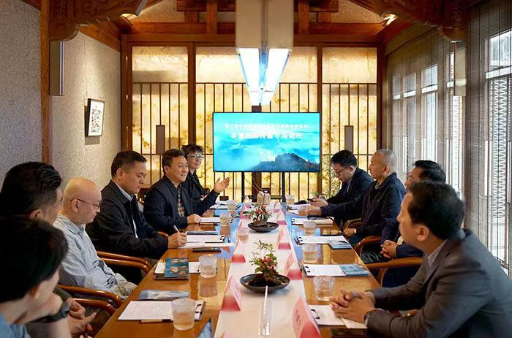

中国人民大学一级教授、原常务副校长冯惠玲,国务院图书情报与档案管理(信息资源管理)学科评议组召集人、全国MLIS教指委副主任、武汉大学资深教授陈传夫,国务院图书情报与档案管理(信息资源管理)学科评议组召集人、南京大学信息管理学院院长孙建军参加并致开幕辞。中国科学技术信息研究所党委书记、所长赵志耘研究员,中国驻联合国教科文组织前文化代表、文旅部文化参赞苏旭,北京中医药大学国学院院长李良松,中国人民大学信息资源管理学院教授、中国人民大学公共健康与疾病预防控制文理交叉平台专家周晓英,华夏文化促进会非遗分会会长常月红作主旨报告。北京万方医学信息科技有限公司总经理、研究员张秀梅,山东理工大学信息管理研究院副院长白如江,中国人民大学信息资源管理学院博士严承希作文化遗产数字化传承案例分享。中国人民大学信息资源管理学院院长、教授刘越男主持论坛开幕式和主旨报告,中国人民大学信息资源管理学院副院长闫慧、钱明辉、牛力分别主持专家圆桌讨论、案例分享、闭幕式等环节。周晓英作总结,中国人民大学人才工作领导小组办公室主任、教师工作部部长、国务院图书情报与档案管理(信息资源管理)学科评议组秘书长张斌致闭幕辞。

冯惠玲致辞中,对本次论坛的与会嘉宾表示了诚挚欢迎,她表示,通过对各类历史文化资源的整合和延续让历史文化和现代生活能够融为一体,在国家战略的指导下文化遗产数字化保护和传承迎来了新的良好的发展契机,我们学科在信息资源数字化管理方面的理论和方法也有了广阔的用武之地。

陈传夫在致辞中提到了本次论坛对学科的重要意义,他提出本次论坛主题一方面是对习近平总书记在中国人民大学考察调研时重要讲话精神的贯彻落实,加强文化遗产保护和传承能够不断扩大中华文化的国际影响力,增强民族自豪感和文化自信心,另一方面也涉及到学科建设和人才培养的问题,加强学科建设进而提升我们学科服务国家重大需求的能力。

孙建军在致辞中表示,本论坛的召开为文化遗产数字化传承等相关领域建设搭建了一个很好的桥梁,他认为可以从变与不变两个角度看待文化遗产数字化传承问题,一方面数字化技术的优化和改进对文化遗产数字化领带来了巨大的变化,通过新技术与数据生产要素有机的结合,可以更好地实现创新发展,另一方面,无论技术如何改变,文化智慧和文化遗产中的精神特征仍然不变。

赵志耘从文化遗产传承和发展的视角出发,表达了以下三个观点:首先,文化遗产数字化正在成为文化传承发展的必然趋势;其次,科技赋能的数字化成为让文化遗产“留下来”“活起来”的重要途径;最后,要利用好科技来丰富文化遗产创造性转化和创新性发展的表现形式,打造场景驱动应用示范的文化遗产数字化的发展模式,并建设文化遗产数字化发展的科技融合开放创新平台。

苏旭分享了联合国教科文组织“保护非物质文化遗产公约”审议与制定的全过程。他认为,作为国家的外交人员,要把国家的利益放在首位,要有勇气和责任心,敢于担当。虽然中国世界遗产名录数量名列前茅,人类非遗名录数量第一,但每一项都不是唾手而得的,都是经过艰苦奋斗和顽强拼搏而获得的。

李良松梳理了从远古至三皇五帝,再到新中国成立以来中医学术流派的发展和传承体系,介绍了各医学流派重要代表人物和医学文献,阐述了各流派的重要思想,揭示出各时期医学理论与应用体系的发展演变,展现出中医在中华文化发展中的极大魅力。

周晓英首先对文化数字化战略进行了简要解析,以三星堆文化遗址和爱尔兰传统音乐为例,阐述了数字化对文化遗产传承的重要保护、传承和赋能作用,最后强调要运用数字化思维和方法传承文化遗产,如用VR、AR等新技术打造文化消费沉浸式体验场景,让传统连接现在,用现在谋划未来,创造条件,缔造未来文化强国。

常月红提到非遗进校园是基本国策,介绍了全国各地中小学和高校非遗活动的开展情况。提出非遗进校园的三个阶段、非遗进入校园项目选择的原则、非遗和校园融合的步骤和人才出校园进入社会的状态,并盘点了中国人民大学的非遗进校园现状,建议尽快开展红色文献和非遗项目内容交叉领域研究。

张秀梅作了题为《中医本草芳香非遗项目数字化与产业化发展探索》的案例报告。她从文化遗产数字资源建设的智慧服务示范课题思路和近期所取得的进展两个方面进行了汇报,说明了文化遗产数字资源建设对于产业升级智慧服务的重要性以及其中的核心因素,并展示了本草芳香非遗项目推进过程中在场景化、科学化、智能化、生活化、个性化和艺术化六个方面所做出的努力和取得的成果。

白如江以“建设稷下学派文献资料数据库”为主题,从稷下学派文献资源建设、稷下学文献资料数据库平台构建及稷下学文献细粒度知识组织实践探索三个方面对研究项目进行了深入介绍,并提出了进一步提升稷下学宫文化遗产传承与创新研究的理论深度和实践能力、拓展多模态数据资源整合能力的展望。

严承希以“面向汉语古籍文本的实体抽取技术与方法”为主题,深入探讨了如何提升汉语古籍的实体抽取性能、如何处理汉语古籍领域少样本学习问题、如何进行汉语古籍标注功能与质量管理等问题,提出引入先验知识提升深度神经网络模型的性能、运用主动学习解决汉语古籍领域少样本学习问题的思路,并提出了汉语古籍语料标注工具的优化策略。

线下线上参会者围绕主旨报告和案例分享的内容进行了提问,与会专家就参会者的提问给予了回答。

周晓英总结发言,她表示各位嘉宾围绕文化遗产数字化问题进行了跨学科跨领域的多角度探讨,从国际视野和本土探索两个层面开拓了研究视野,也为本学科理论、方法技术在该领域的运用提出了要解决的核心问题,同时她对学校和学院对本次论坛的大力支持、对各位领导、专家和嘉宾的参与表达了感谢。

张斌致闭幕辞,他表示本次论坛的主题非常重要、时间非常关键、任务非常明确。本论坛在国际视野中审视文化遗产的保护、传承、利用,立足本土探索文化遗产数字化的发展新模态,弘扬和助推文化遗产在数字时代的传承,是具有重要意义的一次盛会。